2018年06月26日 (火) その他

能楽堂の建築についてのお話です。(柱のお話)

横浜能楽堂建築の素敵ポイントについて、少しずつ皆さまにご紹介していきたいと思い、前回は楽屋をご紹介しました。

今回は舞台の柱のお話です。

能舞台は、昔は大名のお屋敷の庭や神社の境内など屋外にあったため、舞台の上に屋根がありました。能舞台と見所が建物の内部に納まる形式の能楽堂になった現代も、屋根は昔の様式を継承して舞台の上にあり続けています。

そのため、屋根を支える柱もあり続けています。

ところで、屋外から屋内になった後も屋根が残っている建築は相撲の土俵と能舞台だけ、とても珍しいそうです。

その相撲の土俵には柱が無いのは何故だろう?と疑問がわいたので調べてみました。

日本相撲協会のホームページにある協会のあゆみによりますと、昭和29(1952)年9月に「四本柱の撤廃 代わりに吊屋根、四色の房を下げる」とあります。翌年5月からNHKがテレビ中継を始めています。

相撲の土俵は、テレビ中継が始まることで観客の視界を妨げる柱が無くなり吊り屋根になったのですね。

一方、能舞台の4本の柱は現在もあり続けています。

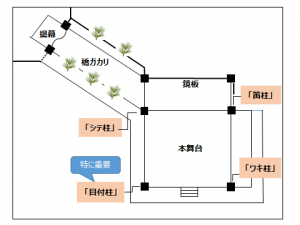

どの柱もとても重要な役割があり、「シテ柱」「ワキ柱」「笛柱」「目付柱」と名前がついています。

能舞台を上から見た図

中でも「目付柱」は特に重要な柱です。

https://yokohama-nohgakudou.org/about/seat/

近年、多目的に利用するために柱を取り外し方式にしている能舞台がありますが、将来、相撲の土俵のように、「え~能舞台に柱があったの~?」なんて時代がくるのでしょうか?

どの能舞台にもある4本の柱ですが、横浜能楽堂本舞台の柱は少し細目であることをご存知でしょうか。

通常の能舞台は総桧づくりですが、横浜能楽堂の本舞台は総桧ではなく舞台床以外の鏡板・柱など主要なものは樅(もみ)の木です。全体の骨組みが細く設計されていて、柱も細くなっているのが特長です。

細い理由については、樅は桧に比べて堅いため、とか、白い梅が描かれている鏡板にあわせてやさしい印象にするため、とか節はいろいろです。

「目付柱」の太さを実際に測ってみましたところ、約5寸でした。他の能楽堂の柱は測ったことはありませんが6寸程度ではないでしょうか。

中正面席からは観客の視界の妨げになる「目付柱」ですが、横浜能楽堂の「目付柱」は少し細いため視界の妨げをちょっとだけ緩和していませんか?

たかが1寸、されど1寸ですね・・・。

横浜能楽堂にお越しの際には、ちょっと細目の舞台の柱にもご注目くださいませ。

皆さまのお越しをお待ちしております。

はぜの木