2021年01月30日 (土) 日々の出来事

横浜・紅葉ケ丘まいらん連携事業「日本画(板絵)体験と横浜能楽堂見学」を開催しました。

令和3年1月16日(土)に「日本画(板絵)体験と横浜能楽堂見学」を開催しました。講師は日本画家の武田裕子さんにお願いし、横浜市民ギャラリーにもご協力いただきました。ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。当日の様子をご紹介します。

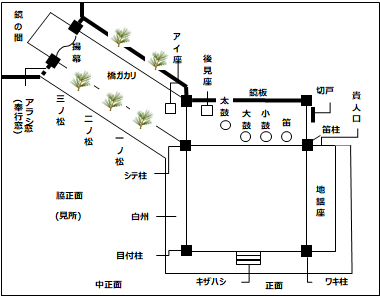

まずは、これから描く梅の描かれた本舞台の「鏡板」を見学しました。140年余りの歴史ある鏡板です。松とともに梅が描かれているところが特徴です。目に焼き付けたところで、本舞台と同じ図柄の鏡板のある第二舞台に移動して日本画体験を行いました。

絵を描く葉書サイズの板は、木目や色合いの異なる杉、米松、樫、樅の4種を用意しました。まずは板選びからです。

そして、「鏡板」を見ながら葉書サイズの板に下絵を描きました。一から描いてもよし、武田さんのお手本をなぞってもよしです。

下絵ができあがったところで日本画特有の絵具などの説明がありました。

絵具の材料となる天然岩絵具岩石標本を武田さんにお持ちいだたきました。自然界にこんなに様々な色があるのですね。いつまでも眺めていたい美しさです。

これらを粉状にしたものが岩絵具です。例えば、「マラカイト」から緑青(りょくしょう)が、「アズライト」から群青(ぐんじょう)の粉ができます。粉の大きさにより細かいものは薄い色に、粗いものは濃い色になるそうです。粒子径により番手表示があり、番手が大きいほど細かいそう。白緑(びゃくろく)は最も細かいそうです。この粒子に膠(にかわ)を混ぜて絵具ができあがります。

膠は動物の骨や皮を細かくして煮詰めた煮凝り状のものを乾燥させたものです。これをヒーターで温めると液体状になり先の粒子に混ぜると絵具のできあがりです。

実際に当日、白緑に膠を混ぜて絵具も作る様子を見ました。

白色は、胡粉(ごふん)という板甫牡蠣(いたおがき)の殻の裏側を粉状にしたものです。こちらも膠を混ぜて絵具ができるまでを実演していただきました。混ぜた塊を小皿に何度も叩きつけて練っていきます。これを「百叩き」というそうです。

さらに墨を摺って、この日に使用する絵具のできあがりです。日本画の絵具とは、なんと手間ひまかけて作るのでしょうか・・・。驚くばかりです。

そして、いよいよ武田さんにお手本を描いていただきました。梅の枝のような植物は根元から枝先へ向かって描いていくそうです。墨が乾く前に白緑を軽く置く「垂らしこみ」という技法により、枝の苔を表現します。梅の花の白色は複数回重ねずに一回で描くと乾いたときにふっくらした花びらになるそうです。プロの筆さばきはとても美しかったです。

参加者の皆さんの手元もフォーカスしてみました。皆さん真剣に描いていました。

最後の仕上げは絵具を乾燥させてから行うために、その乾燥時間を活用して施設見学に出かけました。普段入ることのできない鏡の間や楽屋を見学し、そして、横浜市の文化財である本舞台の歴史ある鏡板を切戸口から間近に見ていただきました。板絵の仕上げの参考になりましたでしょうか・・・。

乾燥した頃に第二舞台に戻り、いよいよ仕上げです。最後は梅の花の真ん中に「しべ」をちょんちょんと金色で描きます。金色の絵具はさすがに金粉を使用すると高価すぎるためにポスターカラーです。これで完成!墨と白緑と胡粉の岩絵具によるシンプルな図柄ですが、異なる板の種類と異なる下絵と異なる筆のタッチにより、皆さん個性的な仕上がりでした。

マスクを外して記念撮影、皆さん、達成感に満ちたとてもよい表情です。

ご参加いただいた皆さま、緊張がとけない日々が続いておりますが、少しでも心が柔らかくなるような時間をお過ごしいただけましたでしょうか。そして、お手元の板絵を見て横浜能楽堂の鏡板を思い出していただけましたら嬉しいです。またのご来館を心よりお待ちしております。

P.S.

2月4日(木)~8日(月)に武田さんの日本画とちりめんドレスのコラボレーションによる、武田裕子×ESKIWA 特別企画展「ハルフルハナノコエ」が開催されます。場所などの詳細情報は武田さんのtwitterでご確認くださいませ。

はぜの木

4498-800x532.jpg)