2025年03月31日 (月) 能楽関連

「能と神道」~掃部山の横浜能楽堂からみなとみらいのOTABISHOへ~

能と神道の関係性は深い。世阿弥の伝書として特に有名な「風姿花伝」には、能の起源として、天照大神の岩戸隠れの際に神楽を奏し天鈿女命(あめのうずめ)が歌い舞ったことを挙げており、また聖徳太子が「神楽」という字の「神」からつくりを残し「申楽(さるがく)(能楽の古い名称)」と名付けた、とその由来を記している。それが真実かどうかは定かではないが、能、特に「翁」と呼ばれる儀式性の高い演目の成立には、古来より寺社で演じられていた神事芸能の影響が強く残っている。また、世阿弥が所属していた結崎座(ゆうざきざ)(観世座)をはじめとする大和申楽の集団は、奈良・春日若宮や談山神社などでの祭礼で能を演じることが義務となっており、神事の場が、能の発展に大きくかかわってきたことが想像できる。

能の演目と神道の関係について言及をすると、能の演目はその曲趣などから5つのジャンルに分類することができるが、「脇能」と呼ばれる神が来臨し、天下泰平や五穀豊穣を予祝する内容の作品が、現在約40曲上演されている。大阪・住吉の老人と兵庫・高砂の老女の夫婦が長寿と和歌の道を説き、住吉明神が悪魔を払い、平和な世を祝福して舞う「高砂」は能の代表的な演目の一つであり、後場(のちば)のワキの待謡(まちうたい)「高砂やこの浦舟に帆を上げて」の一節は、一昔前までは結婚式で謡われるのが定番であった。また、伊勢神宮を舞台とした「絵馬」や、大神(おおみわ)神社を舞台とした「三輪(みわ)」など、伊勢山皇大神宮と関連する作品もある。このような作品が作られたのは、神事芸能としての背景や、当時の能の庇護者であった将軍や貴族といった権力者に当代を讃美する内容が好まれたという政治的配慮も影響しているかもしれないが、戦乱や疫病、災害などで今よりも死が身近であった中世において、神がもたらす平穏な世の中というのは、より切実な願いであったことが反映されているのではなかろうか。

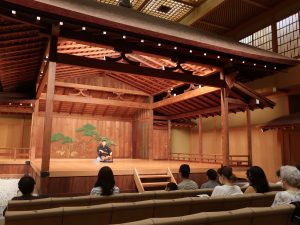

さて、そのような650年以上の歴史を誇る能・狂言を上演するための専門劇場である横浜能楽堂は、伊勢山皇大神宮から紅葉坂を隔てた掃部山に平成8(1996)年に開館、今年で28年目を迎える。横浜能楽堂の能舞台(本舞台)は、明治8(1875)年に東京・上根岸にあった旧加賀藩主・前田斉泰の隠居所に作られた舞台を復元したもので、150年近い歴史を持っている。伊勢山皇大神宮が明治3年に創建され150年あまりの歴史があることを考えると、立地といい、歴史といい、親近感が感じられる。

横浜と能・狂言とのかかわりについては、1~3ページ(注1)で伊勢山皇大神宮・小野氏が言及されているので割愛するが、明治時代以降、横浜には財界人を中心に能の稽古するものが増加した。伊勢山皇大神宮内の能舞台建設もその流れを受けたものだが、横浜能楽堂の建設にあたっても横浜の能楽愛好者団体「横浜能楽連盟」を中心とした市民運動(注2)があり、5万人を超える署名や、総額約1億円の募金が集められたことが大きな原動力となっている。

横浜能楽堂は、開館以来、「敷居の低い能楽堂」をコンセプトに多彩な事業を展開してきた。新作の上演や古典作品の演出を工夫しての上演、古典芸能と他ジャンルとのコラボレーション、障がい者も健常者と一緒に能・狂言を楽しんでもらおうと、様々なサポートを準備した「バリアフリー能」や幼いころから狂言に触れる機会を提供する「こども狂言ワークショップ」など、多くの方に能・狂言に親しんでもらえるよう活動を行ってきた。

横浜能楽堂は、大規模改修工事のため令和6年1月から令和8年6月まで、2年半の長期にわたり休館している。休館の間は、みなとみらい地区にあるランドマークプラザ5階に移転し、人々が気軽に立ち寄れる能・狂言を紹介する場をひらくこととなった。店舗の名前を決めるために能楽堂スタッフで候補を出し合ったところ、「御旅所(おたびしょ)」はどうだろうかという案が出た。「御旅所」は、神社の祭礼の折、御神体が巡幸の途中で仮に鎮座し、人々と交流される場所のこと。少々恐れ多いネーミングではあるが、能舞台の特徴ともいえる鏡板に描かれた松は、一説に、神の依代であるとされ、春日大社の「影向(ようごう)の松」を写したものだとも言われている。能舞台にいる芸能の神様が掃部山を下り、2年半の間、人々が多く行き交うみなとみらいにやってくる。そして鎮座した御旅所に人々が集い、芸能を楽しむ場となっていく、というストーリーは面白い。最終的にみなともらいの街に合った場所づくりをするとともに、海外からの来訪者にも親しんでもらえるように「OTABISHO」とアルファベット表記にすることになった。

「OTABISHO 横浜能楽堂」は、「見る・知る・体験する・学ぶ」のコンセプトで、能・狂言を紹介する場所で、今まで馴染みのなかった方たちにも興味を持っていただけるような展示・講座などを開催していく予定だ。伊勢山皇大神宮からは少し離れてしまったが、参拝の後は山を下りて、「OTABISHO 横浜能楽堂」にぜひお立ち寄りいただきたい。

また、休館期間中は、「つなぐ つながる」をテーマに市内のホールなどで公演や講座などを開催していく。横浜の各地域に行って人々とつながり、650年以上続いてきた能・狂言を次世代へとつなぎ、より多くの人々に能・狂言を楽しんでもらって再開館へとつないでいく。2年半の期間限定の「祭り」をみなとみらいから盛り上げていきたい。

注1:伊勢山皇大神宮社報第二十三号「明治・大正期、伊勢山の能舞台」(執筆 権禰宜 小澤 朗氏)

注2:市民による横浜能楽堂建設運動についてはこちらでもお読みいただけます。

大瀧 誠之(おおたき・のぶゆき、横浜能楽堂プロデューサー)

伊勢山皇大神宮社報第二十三号「能楽」(令和6年5月15日発行)より転載