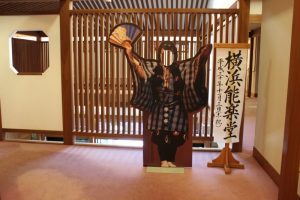

昨年12月、横浜能楽堂で人形アニメーション作家の川本喜八郎さんに焦点をあてて、映像上映と能とチェコの人形劇を上演するという公演を開催しました(日本におけるチェコ文化年2017 横浜能楽堂特別企画公演「川本喜八郎の世界―人形劇・能・人形アニメーション」)。

そのときにチェコから招聘した人形劇の「アルファ劇団」がふたたび日本にやってくるときいて、今年の8月、かねがね気になっていた「いいだ人形劇フェスタ」に行ってきました。

開催地は長野県の南部に位置する飯田市。横浜からは高速バスで4時間半ほど。車内から諏訪湖を眺めたりしながら、あっという間に到着。国内外からたくさんの人形劇が集結するフェスを開催中とは思えないひっそりとした駅前は、ちょっと秘境めいた雰囲気。観光案内所でいろいろ情報を入手しつつ、まずは腹ごしらえ。

観光案内所のお姉さんイチオシの中華料理屋さん「新京亭」。うどんのようなのどごしのよい麺とさっぱりとした醤油ベースのスープに、飯田名物の揚げ餃子。優しい味で、とてもおいしかったです。

「いいだ人形劇フェスタ」は、毎年8月上旬に飯田市で開催されている日本最大の人形劇の祭典。1979年に「人形劇カーニバル飯田」としてスタートし、1999年に現在の名称に改称、トータルで今年は40周年の節目。プロ・アマ問わず、現代人形劇から伝統的な人形芝居まで、様々なスタイルの人形劇が大集結、海外からもバリエーション豊かな劇団が参加。今年は市内約120ヶ所で480ステージの上演があったとのこと。すごい規模です。(フェスタのHPはこちら)

こちらは会場のひとつ、飯田文化会館。公演の開場待ちで数百名のお客さんが並んでいました。(お客さんのお顔が写っていたので、フェスタの公式キャラクター「ぽぉ」に登場してもらいました。)日中、街を歩いていても人の気配が全然ないのに、公演会場はどこに行っても大混雑。満席で入れない公演もあり、残念な思いをしたことも。昭和な雰囲気ただよう街中がひっそりとしているからといって、日本最大の祭典をあなどってはいけません。

今回は、せっかくなので海外の劇団の公演を中心に観てきました。

人間の等身大の人形を使って神と人との静謐な関係性を描いたドイツのユニットの作品や、クレイアニメの実写版のように粘土を使ってさまざまに情景を作り変えていくイランのグループの実験的な作品、肘から指先までのみを使って表現するネオンサインのような楽しい造形が展開するロシアのカンパニーのエンターテイメントな作品等々。

一口に「人形劇」と言っても、その表現方法はものすごくバラエティに富んでいて、幅の広さに目を見開かされました。

そして、いよいよアルファ劇団の公演。

横浜能楽堂で昨年上演した際は、能舞台にマリオネットが出遣いで登場するシンプルな演出だったのですが、今回は野外にテントを組んでの上演。上演中、窓やカーテンの部分が開いて額縁のようになり、そこが小さなステージとなって劇が展開します。演目は「三銃士」。

このような上演スタイルはチェコでトラディショナルなものとのことですが、演出に現代の感覚も感じられました。ヨーロッパの民俗音楽が下地になっている音楽や歌も(曲はオリジナルとのこと)ワイルドでかっこよく、観終えたあとしばらく頭のなかをループするキャッチーさもあったりして、親しみやすく楽しめました。長きにわたって継承されてきたチェコ伝統芸の現在形、小さい人形ながら迫力もあり、見ごたえ満点でした。

最後のカーテンコールでは、出演した人形が全部登場。これを4~5人で汗だくになりながらテントの中で操っているとのこと。人形は袋状になっていて、下から手袋のように手を入れて、頭や腕の部分を人形遣いが指で操る仕組みになっています。

そんな国際色豊かなフェスティバルではありますが、一方、長野は郷土芸能の宝庫でもあります。今回は日程が合わず公演は観られなかったのですが、日本各地から郷土の人形芝居も集まってきており、その一端も見てきました。

会場は、黒田人形浄瑠璃伝承館。飯田市に300年にわたって伝承される黒田人形芝居の保存と継承を担う拠点施設です。写真は八王子車人形西川古柳座(東京都)のワークショップの様子。ロクロ車に人形遣いが腰を掛け、一体の人形を一人で操ります。

この施設の隣にある下黒田諏訪神社の境内にはこんな舞台も。天保11年(1840年)に建て替えられた、黒田の人形浄瑠璃を演じるための専用舞台で、国指定重要民俗文化財とのこと。ここを使っての上演、観てみたかったです。

また、もう少し足を延ばして、竹田扇之助記念国際糸操り人形館にも行ってきました。竹田扇之助がコレクションした国内外の人形がアーカイブされています。隣には歌舞伎舞台と兼用というめずらしいスタイルの小学校、旧座光寺麻績学校校舎 (明治6年築/長野県宝)も残っています。

写真は人形館の外観。秋田の猿倉の人形芝居や江戸後期の大阪にあったという幻の糸繰り人形一座・幽蘭座の人形などの展示が行われていました。

せっかく遠出したからには、土地の味覚もはずせません。馬のモツ煮「おたぐり」with 地酒の喜久水(上左)に、五平餅(上右)。元城下町だけあって、赤飯饅頭(下左)のような和菓子もバラエティ豊か。レトロなケーキさん(下右)やパン屋さんなど、そそられるものがたくさんありました。

8月の飯田はめちゃくちゃ暑かったですが、たくさんの人形劇と土地の文化を堪能できて、大満足。フェスタという形式も楽しいですが、その土地の独特な文化に触れる面白さを改めて感じて、各地の郷土芸能にももっと足を運んでみたいなとも思ったり。今年の夏のすこやかな思い出です。

とうふ