2022年11月04日 (金) 能楽関連

能楽師(狂言方)が案内する横浜能楽堂見学と狂言ワークショップ『太郎冠者、あれこれ』を開催しました

10月29日(土)に能楽師(狂言方)が案内する横浜能楽堂見学と狂言ワークショップ『太郎冠者、あれこれ』を開催しました。

案内役は狂言方大蔵流の山本則重さん・則秀さんです。ご参加いただきました皆さま、ありがとうございました。

当日の様子をご紹介します。

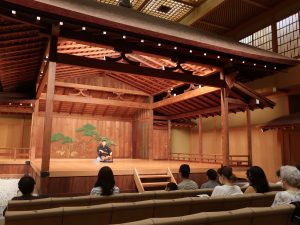

まずは本舞台の前で、狂言や「太郎冠者」についてお話を伺いました。

狂言の登場人物の中で代表的なキャラクターである「太郎冠者」は、「これはこの辺りに住まいいたす者」と名乗ります。

狂言の登場人物はどこにでもいる人間。見る人は自分自身に重ね合わせて鑑賞してほしい、という理由からだそうです。

時に人間の愚かなところも表現する狂言ですが、それを悪として暴露するのではなく、「誰にもこういうところあるよね」「自分もそうかな」と思わせるのです。

人間の誰もが持っている感情を笑いにして見せる、狂言の面白さを知ることができました。

その後、山本則重さん・則秀さんの実演で狂言「千鳥」の一部を鑑賞しました。

あの手この手を使って何とか酒樽を持ち帰ろうとする太郎冠者と、酒屋の主人とのやりとりが見どころです。

鑑賞の後は白足袋に履き替えて楽屋に移動し、葛桶(かずらおけ)についてお話を伺いました。

狂言には色々な小道具がありますが、中でも葛桶はさまざまなものに見立てられます。

狂言「千鳥」では酒樽に見立てた葛桶をひもで引っ張る場面がありますが、その準備として葛桶にあらかじめひもを巻いておく様子も見せていただきました。

舞台上で斜め方向から引っ張っても倒れないよう、結ぶ位置、結ぶ強さ、結び方にも工夫をしているのだそうです。

お話の後は、舞台の上で体験です。

まずは「太郎冠者の構え」を教えていただきました。ひざを折って腰を低くする、「腰を入れる」という姿勢です。

構えができたら、今度はすり足で歩いてみます。

次は声を出して「笑う」と「泣く」も体験してみました。

近くにいてうるさくなく、遠くまでよく聞こえるような声が理想だそうです。難しいですね。

どちらも皆さま元気いっぱいに声を出していただきました。

アンケートでいただきましたコメントを紹介いたします。

・楽しい時間でした。裏方のお話も聞かせていただいて、次回の鑑賞の時、なお一層楽しくなると思います。

・実体験に基づいた説明がとても面白かったです。また、舞台での演技体験も楽しかったです。

・2時間たっぷりと狂言の太郎冠者にまつわりお話をして頂きましてありがとうございました。多くの知識を頂きました。大変に丁寧にまた熱意を持って先生方にはお話頂いてさらに能楽に興味が湧きました。

来年には、3日間で狂言のお稽古と発表会を行う「おとな狂言ワークショップ」も開催します。

1日では足りない!という方、今回参加できなかった方、応募をお待ちしております。