2020年05月03日 (日) 能楽関連

復刻「能楽質問箱」第1回~第5回をお届けします。

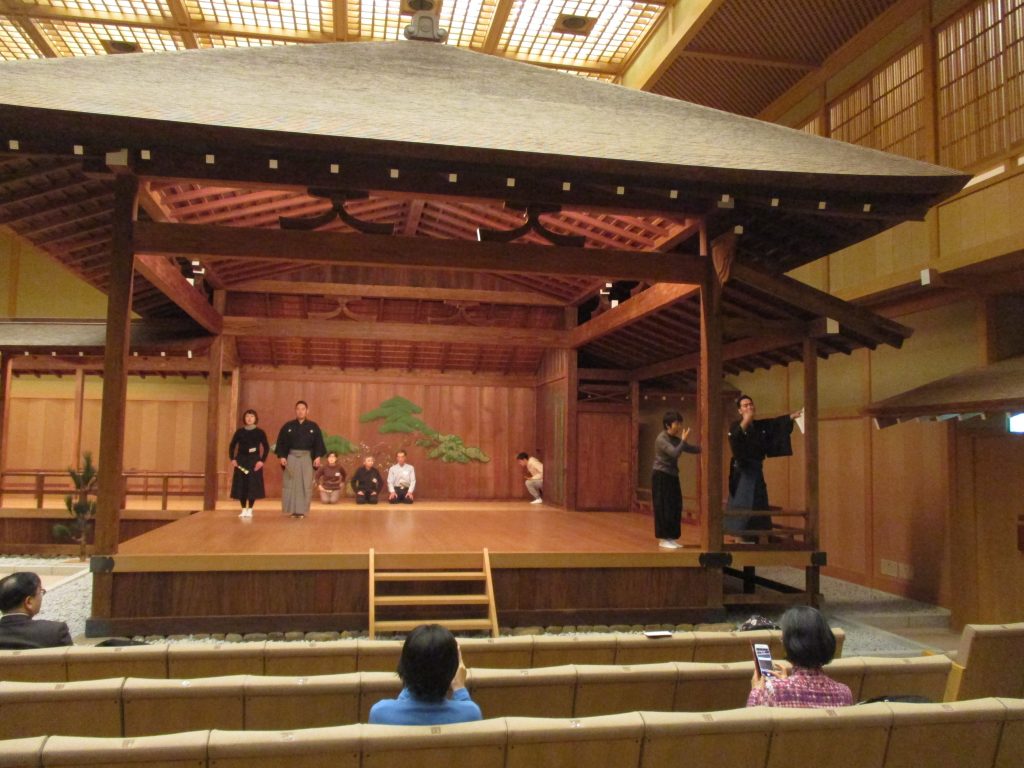

1998(平成10)年から2000(平成12)年まで、横浜能楽堂で発行していた季刊『橋がかり』をご存知の方はもう少ないかもしれません。主催公演の「見どころ聴きどころ」、能楽について初心者向けに解説した「初めて知る能・狂言の世界」、能楽についての質問に答える「能楽質問箱」、能楽師による「エッセイ能楽とっておきの話」という構成で読み物的な要素満載の情報紙でした。

その中にありました読者からの質問に回答する「能楽質問箱」のコーナー。今読み返しみても普遍的な質問でいっぱいです。この度、復刻「能楽質問箱」としてお届けします。5月から約3ヶ月間、4日に1回くらいのペースでアップしていきますのでどうぞお楽しみください。

Q1.小鼓を習いたいのですが、どうしたら良いでしょうか。月謝は、どのくらいかかるのでしょうか?

A1.能楽堂やカルチャーセンターなどで教室を開講している場合もありますが、多くは個人けい古です。お近くの能楽堂などでお聞きになるとよいでしょう。月謝については、先生によって違うので一概には言えません。

(季刊『橋がかり』第1号(平成10年1月)掲載)

・・・ひと言

横浜能楽堂では2つの流儀(大倉流と観世流)の小鼓の先生が定期的に個人向けのお稽古教室を開催しています(現在は臨時休館中のためお休み中)。詳細は横浜能楽堂までお問い合わせくだいませ。(はぜの木)

Q2.どうして流儀は五つしかないのでしょうか?

A2.ご質問にある五つとは正確に言うとシテ方の流儀のことです。この中で観世(かんぜ)、金春(こんぱる)、宝生(ほうしょう)、金剛(こんごう)の四流の源流は、鎌倉・南北時代に遡り、それぞれ結崎(ゆうざき)座、円満井(えんまんい)座、外山(とび)座、坂戸(さかと)座と呼ばれていました。この四座に新興の喜多(きた)流が創設され「四座一流(よざいちりゅう)」の体制が確立したのが江戸初期です。江戸時代においては、能楽は「武家の式楽」として、保護と同時に統制が加えられていました。幕藩体制の崩壊と共に、能は「武家の式楽」としての地位を失う訳ですが、「四座一流」の体制は引き継がれます。

その後も、一時的に梅若(うめわか)会が観世流から独立して梅若流を名乗ったこともあったものの、現在に至るまでその流れは継承されて来ています。

(季刊『橋がかり』第1号(平成10年1月)掲載)

Q3.能楽師には、どうしたらなれるのでしょうか? だれでもなれるのでしょうか?

A3.だれでもなれます。しかし、それなりの心構えと技量が必要です。実は素人と玄人との差は、技量よりもむしろ心構えの如何にあるとさえ言えるでしょう。長年研さんを積みいくら技量が優れていても、玄人として能だけで生きていく心構えがなければなりません。能楽師の家の生まれでない人の場合、手順としては能楽師に入門し、玄人として修業することを許されるのが第一歩です。その後、厳しい修業を積み、社団法人(当時、現在は公益社団法人)能楽協会の会員となって初めて玄人として認められるのです。また、国立能楽堂では、なり手の少ないワキ方、囃子方、狂言方の養成も独自にしています。

(季刊『橋がかり』第1号(平成10年1月)掲載)

Q4.昨年の暮れから今年の始めにかけて開かれた「ワークショップみんなで謡う『高砂』」を受講しました(※)。その中で「返し」という言葉がでてきましたが、もう一度説明していただけないでしょうか?

※1997(平成9)年12月6日、7日、13日、23日、27日、1998(平成10)年1月18日、25日に開催。

A4.謡の中には、同じ文句を繰り返す指定がされている所があります。これを「返し」と言います。婚礼の時に祝言小謡(めでたい謡の一節を囃子なしで謡うもの)として謡う場合は、「返し」が「返す」「返る」などに通じるため「返し」をしません。例えば「高砂」の中の「四海波静にて。・・・」の部分は、本来最後の「君の恵は有り難や」を繰り返して謡うのですが、婚礼では一度で終わらせます。

(季刊『橋がかり』第2号(平成10年4月)掲載)

Q5.横浜能楽堂では、小・中学生を対象に「こども狂言ワークショップ」開いていますが、大人に狂言を教えてくれるところはないでしょうか?

A5.シテ方に比べ、狂言方の数は多くありません。従って知り合いなどを通じて紹介してもらう以外、習う機会はなかなかありません。広くだれでもが習える機会としては、カルチャーセンターなどがあります。NHK文化センターなどでは、大蔵流の教室が開かれています(※)。

(季刊『橋がかり』第2号(平成10年4月)掲載)

※1998(平成10)年4月時点の情報です。最新の情報をご確認ください。

・・・ひと言

横浜能楽堂では昨年度、初めておとな狂言ワークショップ(平日夜間全3回シリーズ)を開催しました。今年度以降の企画については未定ですが皆さまのご要望を伺いながら検討していきます。(はぜの木)

4498-800x532.jpg)